Hallo liebe Gartenfreunde und versierte Heimwerker-Profis! Ein Garten ist ein Ort der Ruhe, der Inspiration und der persönlichen Entfaltung. Und was wäre ein solcher Ort ohne Wege, die uns leiten, die verschiedenen Bereiche miteinander verbinden und dem Ganzen Struktur verleihen? Ein gut durchdachter und selbst angelegter Gartenweg ist dabei weit mehr als nur eine praktische Verbindung von A nach B. Er ist ein Gestaltungselement, das den Charakter Ihres Gartens maßgeblich prägt, ihn optisch aufwertet und individuelle Akzente setzt. Vielleicht träumen Sie von einem romantisch geschwungenen Pfad aus Natursteinen, der zu einer versteckten Sitzecke führt? Oder bevorzugen Sie einen klaren, modernen Kiesweg, der die Architektur Ihres Hauses unterstreicht? Egal, welche Vision Sie haben: Einen Gartenweg anlegen ist ein lohnendes Projekt, das mit der richtigen Planung und etwas handwerklichem Geschick auch für erfahrene DIY-Fans bestens machbar ist.

Dieser umfassende Leitfaden begleitet Sie Schritt für Schritt durch Ihr Vorhaben. Wir tauchen tief ein in die strategische Planung, vergleichen die gängigsten Materialien wie Kies, Naturstein und Holz mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen und liefern Ihnen praxisnahe Anleitungen für die fachgerechte Umsetzung. Garniert wird das Ganze mit Profi-Tipps und Überlegungen zu Kosten und Pflege, damit Ihr neuer Gartenweg nicht nur schön aussieht, sondern auch lange Freude bereitet. Packen wir es gemeinsam an!

Planung ist alles: Der strategische erste Schritt zum perfekten Gartenweg

Bevor der erste Spatenstich erfolgt, ist eine sorgfältige Planung das A und O. Sie spart nicht nur Zeit und Nerven während der Umsetzung, sondern stellt auch sicher, dass der Weg seine Funktion optimal erfüllt und sich harmonisch in das Gesamtbild des Gartens einfügt. Nehmen Sie sich also bewusst Zeit für diesen ersten, entscheidenden Schritt beim Projekt “Gartenweg anlegen”. Beim sorgfältigen Gartenweg planen sind auch Aspekte wie bestehende Bepflanzung oder unterirdische Leitungen zu berücksichtigen.

Infobox: Die goldene Regel der Wegplanung

“Der schönste Weg ist nutzlos, wenn er nicht dorthin führt, wo man hinmöchte, oder wenn er im Alltag unpraktisch ist. Denken Sie immer zuerst an die Funktion, dann an die Ästhetik – im Idealfall verschmelzen beide Aspekte.” – Ein oft gehörter Rat von erfahrenen Landschaftsgestaltern.

Routenführung und Funktion: Wohin soll der Weg führen?

Die erste Frage lautet: Welchen Zweck soll der Weg erfüllen? Handelt es sich um einen Hauptweg, der häufig genutzt wird, beispielsweise vom Haus zur Terrasse oder zur Garage? Oder planen Sie einen schmaleren Nebenpfad, der zum Komposthaufen, zum Gemüsebeet oder zu einem lauschigen Plätzchen unter einem Baum führt? Die Funktion bestimmt maßgeblich die Anforderungen an Breite, Material und Bauweise. Wichtig ist auch, vorab zu prüfen, ob im geplanten Wegverlauf unterirdische Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) oder Drainagerohre liegen – hier ist besondere Vorsicht geboten oder eine alternative Route zu wählen.

Überlegen Sie auch, wie der Weg verlaufen soll. Eine schnurgerade Linienführung wirkt oft modern und direkt, kann aber in einem naturnah gestalteten Garten auch streng erscheinen. Geschwungene Wege hingegen fügen sich organischer ein, erzeugen Spannung und lassen den Garten größer wirken, da sie den Blick lenken und nicht sofort alles preisgeben. Ein kleiner Tipp aus der Praxis: Legen Sie den geplanten Verlauf probeweise mit einem Gartenschlauch oder Seilen aus. So bekommen Sie ein gutes Gefühl für die Wirkung im Raum und können den Schwung oder die Geradlinigkeit optimal anpassen, bevor Sie mit dem Gartenweg anlegen beginnen.

Breite, Steigung und Entwässerung: Technische Aspekte für Langlebigkeit

Die Breite des Weges ist ein oft unterschätzter Faktor. Ein Hauptweg sollte bequem begehbar sein, auch wenn man mal etwas trägt oder zu zweit nebeneinander geht. Als Mindestbreite empfehlen sich hier oft 80 cm, komfortabler sind 1,00 bis 1,20 Meter. Damit ist auch die problemlose Nutzung mit einer Schubkarre gewährleistet – ein Punkt, den viele Heimwerker erst zu spät bedenken. Nebenpfade können schmaler sein, sollten aber immer noch eine angenehme Nutzung ermöglichen (ca. 50-60 cm).

Die Steigung spielt vor allem für die Sicherheit und die Entwässerung eine Rolle. Idealerweise sollte ein Gartenweg ein leichtes Längs- oder Quergefälle von etwa 1-2 % aufweisen. Das bedeutet einen Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter Weglänge. Dieses Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden, die im Winter zu gefährlichen Eisflächen gefrieren könnten. Das Gefälle sollte immer vom Haus wegführen. Die Überprüfung erfolgt am besten mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte.

Die Entwässerung ist eng mit der Steigung verknüpft. Bei stark wasserundurchlässigen Böden oder sehr breiten Wegen kann es sinnvoll sein, zusätzliche Maßnahmen wie eine kleine Rinne oder Drainageschicht einzuplanen, besonders wenn der Weg an ein Gebäude grenzt.

Skizze und Markierung: Visualisieren und Abstecken

Wenn Route, Breite und Funktion klar sind, übertragen Sie Ihre Planung in eine einfache Skizze. Das hilft, den Materialbedarf besser zu kalkulieren. Anschließend geht es an die Markierung direkt im Garten. Verwenden Sie Holzpflöcke und eine Richtschnur, um gerade Strecken präzise abzustecken. Für Kurven eignet sich heller Sand oder Markierungsspray, mit dem Sie den Verlauf flexibel auf den Boden zeichnen können. Kontrollieren Sie die abgesteckte Breite an mehreren Punkten. Diese Visualisierung vor Ort ist Gold wert, um Proportionen und Verlauf final zu beurteilen.

Materialwahl – Eine Frage des Stils, Budgets und der Nutzung

Nun kommt eine der spannendsten Fragen: Welches Material soll es sein? Die Auswahl ist riesig und reicht von lockerem Kies über rustikales Holz bis hin zu edlem Natursteinpflaster. Jedes Material hat seine eigene Ästhetik, spezifische Eigenschaften und natürlich auch einen anderen Preis und Pflegeaufwand.

Ihre Entscheidung sollte von mehreren Faktoren abhängen:

- Gartenstil: Passt das Material zur Gesamtgestaltung Ihres Gartens und Hauses? Modern, mediterran, ländlich, naturnah?

- Nutzung & Belastung: Wird der Weg nur begangen oder auch mal befahren (z.B. mit dem Rasentraktor)?

- Budget: Die Kosten für die verschiedenen Gartenweg Materialien variieren erheblich.

- Pflegeaufwand: Sind Sie bereit, regelmäßig Zeit in die Instandhaltung zu investieren?

- Persönliche Vorlieben: Welches Material gefällt Ihnen optisch und haptisch am besten? Wie fühlt es sich unter den Füßen an?

Im nächsten Abschnitt schauen wir uns die beliebtesten Optionen genauer an, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Es gibt nicht das eine beste Material – es kommt immer auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen an.

Materialkunde für Gartenwege: Die beliebtesten Optionen im Detail

Die Wahl des richtigen Materials prägt nicht nur die Optik Ihres Gartenweges, sondern beeinflusst auch dessen Langlebigkeit, Pflegeaufwand und Kosten. Hier ein detaillierter Blick auf die gängigsten Varianten:

Der vielseitige Klassiker: Gartenweg aus Kies oder Splitt

Ein Gartenweg aus Kies oder Splitt ist eine äußerst beliebte und relativ einfach umzusetzende Variante.

- Vorteile: Kieswege wirken natürlich und passen zu vielen Gartenstilen. Sie sind in der Regel die kostengünstigste Option und zudem wasserdurchlässig, was gut für den Boden und die Vermeidung von Oberflächenversiegelung ist. Es gibt eine große Auswahl an Farben (von hellem Marmorkies bis zu dunklem Basaltsplitt) und Körnungen (z.B. 8/16 mm oder 16/32 mm).

- Nachteile: Das lose Material kann leicht “wandern”, besonders wenn keine stabile Randeinfassung vorhanden ist. Unkraut kann sich mit der Zeit ansiedeln, auch wenn ein Unkrautvlies verwendet wird. Für Barfußläufer ist Kies oft unangenehm, und das Befahren mit Kinderwagen oder Rollstühlen ist erschwert.

- Wichtige Aspekte: Eine solide Randeinfassung ist unerlässlich, um den Kies am Platz zu halten. Ein darunterliegendes Unkrautvlies (hochwertiges Geotextil) reduziert den Unkrautwuchs und verhindert, dass sich der Kies mit dem Untergrund vermischt. Splitt (gebrochenes Gestein) verkeilt sich oft besser als runder Kies und bietet eine stabilere Oberfläche.

Praxis-Tipp Kiesweg: “Für eine noch stabilere Kiesfläche, besonders bei Wegen mit leichtem Gefälle, empfehlen viele Gartenprofis die Verwendung von Kieswaben oder Splittstabilisierungsmatten. Diese Kunststoffgitter halten das Material perfekt am Platz und verbessern die Begeh- und Befahrbarkeit erheblich.”

Natürlich, edel, langlebig: Gartenweg aus Naturstein oder Pflastersteinen

Wer eine besonders hochwertige und dauerhafte Lösung sucht, ist mit Natursteinplatten oder Pflastersteinen gut beraten. Das Gartenweg pflastern mit diesen Materialien erfordert zwar mehr Aufwand, belohnt aber mit einer unvergleichlichen Optik und Robustheit.

- Vorteile: Natursteine wie Granit, Basalt, Sandstein, Porphyr oder Travertin bieten eine einzigartige, natürliche Ästhetik und sind extrem langlebig und witterungsbeständig. Pflastersteine (aus Beton oder Naturstein) ermöglichen vielfältige Verlegemuster (Reihenverband, Ellbogenverband, Segmentbogen etc.) und schaffen eine sehr stabile, ebene Oberfläche.

- Nachteile: Naturstein ist oft die teuerste Materialoption. Die Verlegung, insbesondere das fachgerechte Gartenweg pflastern, ist aufwändiger und erfordert einen sorgfältig vorbereiteten, tragfähigen Gartenweg Unterbau, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden.

- Wichtige Aspekte: Achten Sie auf die Frostsicherheit der gewählten Steine. Die Art des Fugenmaterials (Sand, Splitt, fester Fugenmörtel) beeinflusst Optik, Pflegeaufwand (Unkraut) und Wasserdurchlässigkeit. Polygonalplatten (unregelmäßig geformte Platten) wirken sehr natürlich, erfordern aber mehr Geschick beim Verlegen. Verschiedene Oberflächenbearbeitungen (z.B. geflammt, gebürstet, gespalten) beeinflussen Rutschfestigkeit und Optik.

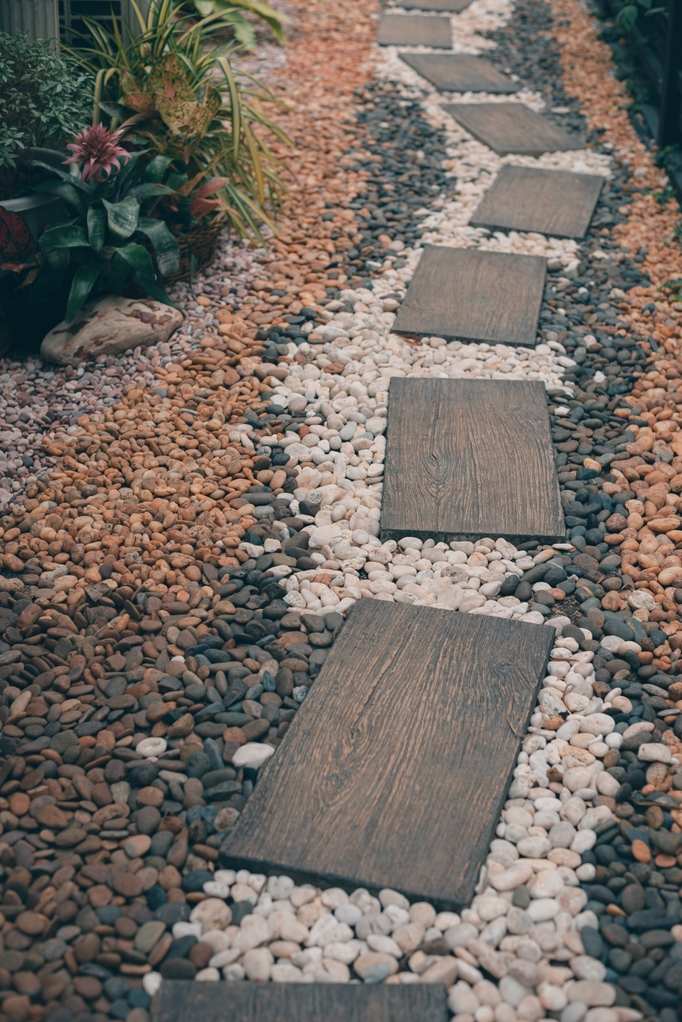

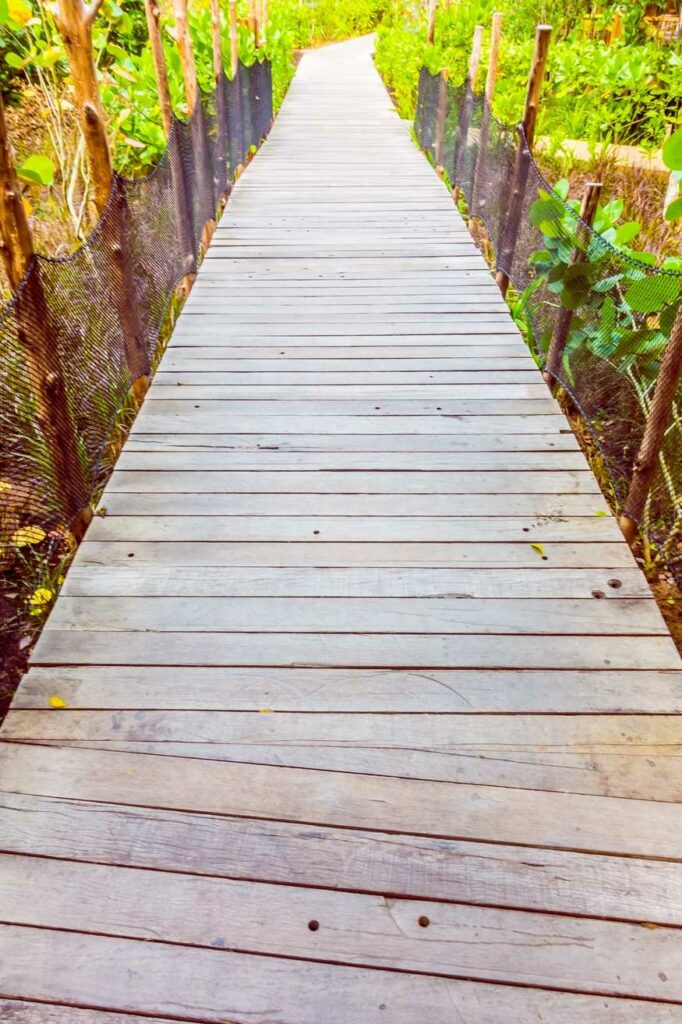

Warm und charaktervoll: Gartenweg aus Holz oder Holzplatten

Ein Gartenweg aus Holz strahlt Wärme und Natürlichkeit aus und fühlt sich unter den Füßen angenehm an.

- Vorteile: Holz fügt sich besonders gut in naturnahe Gärten ein und bietet eine warme, einladende Optik. Es ist relativ leicht zu bearbeiten.

- Nachteile: Holz ist weniger langlebig als Stein oder Kies, da es der Witterung ausgesetzt ist. Es benötigt regelmäßige Pflege (Reinigung, ggf. Ölen oder Lasieren), um Fäulnis und Vergrauung vorzubeugen. Bei Nässe kann Holz sehr rutschig werden (Abhilfe schaffen Riffelungen oder spezielle Beschichtungen).

- Wichtige Aspekte: Die Wahl der Holzart ist entscheidend für die Haltbarkeit. Heimische Hölzer wie Lärche, Douglasie oder Robinie sind gut geeignet. Bei Tropenhölzern (z.B. Bangkirai, Teak) unbedingt auf eine zertifizierte Herkunft (FSC, PEFC) achten! Entscheidend ist der konstruktive Holzschutz: Das Holz sollte keinen direkten Erdkontakt haben und gut hinterlüftet sein. Die Verlegung erfolgt oft auf einer Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder auf einem Kies-/Splittbett.

Alternative Materialien und kreative Ideen

Neben den Klassikern gibt es weitere interessante Möglichkeiten:

- Trittsteine: Einzelne Platten aus Stein, Beton oder Holz, die in den Rasen oder ein Kiesbett eingelassen werden. Sie markieren einen Pfad auf dezente Weise und sind ideal für weniger frequentierte Strecken. Achten Sie beim Trittsteine verlegen auf einen passenden Abstand, der der natürlichen Schrittlänge entspricht (ca. 60-65 cm von Mitte zu Mitte).

- Rindenmulch: Eine sehr günstige und naturnahe Option, besonders für Wege im Schatten oder zwischen Beeten. Rindenmulch unterdrückt Unkraut und speichert Feuchtigkeit. Nachteil: Er zersetzt sich mit der Zeit und muss regelmäßig nachgefüllt werden. Die Oberfläche ist weich und nicht sehr belastbar.

- Betonplatten: Eine preiswerte und pflegeleichte Alternative zu Naturstein. Moderne Betonplatten gibt es in vielen Formaten, Farben und Oberflächenstrukturen (auch sog. Ökopflaster mit Versickerungsfugen), die teilweise Naturstein gut imitieren. Sie bieten eine ebene, stabile Fläche.

Vergleichstabelle: Gartenweg Materialien im Überblick

| Material | Vorteile | Nachteile | Kosten (relativ) | Pflegeaufwand | Typischer Einsatz |

| Kies/Splitt | Günstig, wasserdurchlässig, natürlich | Wandert, Unkrautgefahr, mäßig begehbar | Gering | Mittel | Nebenwege, Zierwege, moderne Gärten |

| Naturstein | Sehr langlebig, edle Optik, einzigartig | Teuer, aufwändige Verlegung, schwer | Hoch | Gering-Mittel | Hauptwege, Terrassen, repräsentativ |

| Pflaster (Beton) | Robust, eben, viele Designs, preiswerter | Optik oft weniger natürlich als Naturstein | Mittel | Gering | Hauptwege, Einfahrten, funktional |

| Holz | Warme Optik, angenehmes Laufgefühl, natürlich | Weniger langlebig, pflegeintensiv, Rutschgefahr | Mittel-Hoch | Hoch | Naturnahe Gärten, Terrassenanbindung |

| Trittsteine | Dezent, flexibel, einfach zu integrieren | Nur punktuelle Wegmarkierung, Stolpergefahr | Gering-Mittel | Gering | Rasenflächen, Beetdurchgänge |

| Rindenmulch | Sehr günstig, natürlich, Unkrauthemmend | Zersetzt sich, weich, nicht belastbar | Sehr Gering | Mittel (Nachfüllen) | Waldgärten, Schattenbereiche |

Welches dieser Materialien spricht Sie spontan am meisten an? Die Entscheidung hängt stark von Ihren Prioritäten ab.

Schritt-für-Schritt zum eigenen Gartenweg: Die praktische Umsetzung

Nach sorgfältiger Planung und Materialauswahl geht es nun ans Eingemachte: das eigentliche Gartenweg anlegen. Arbeiten Sie sorgfältig und nehmen Sie sich Zeit – Präzision zahlt sich hier durch eine lange Haltbarkeit und professionelle Optik aus. Denken Sie dabei stets an Ihre Sicherheit: Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung, Handschuhe und festes Schuhwerk, insbesondere bei Arbeiten mit schweren Materialien oder Maschinen. Bei Schneidearbeiten an Steinen ist zudem eine Schutzbrille unerlässlich.

Vorbereitung des Untergrunds: Ausheben des Wegbetts

Der erste Arbeitsschritt ist das Ausheben des Bodens entlang der markierten Wegführung. Die Tiefe des Aushubs hängt vom gewählten Material und der geplanten Belastung ab:

- Für Kies-/Splittwege (nur Begehung): Ca. 15-20 cm Tiefe (ca. 10-15 cm für die Tragschicht + 5 cm Kies/Splitt).

- Für Pflaster-/Plattenwege (Begehung): Ca. 25-35 cm Tiefe (ca. 15-20 cm Tragschicht + 3-5 cm Pflasterbett + Platten-/Pflasterhöhe). Bei Wegen, die gelegentlich befahren werden sollen, oder in Regionen mit strengem Frost (tiefe Frostgrenze) muss tiefer ausgehoben werden (bis zu 80 cm für Frostschutzschicht).

Stechen Sie die Kanten mit einem Spaten sauber und möglichst senkrecht ab. Prüfen Sie, ob die ausgehobene Erde eventuell zur Modellierung anderer Gartenbereiche oder zum Befüllen von Hochbeeten genutzt werden kann, anstatt sie teuer entsorgen zu müssen. Anschließend wird die Sohle des Aushubs gut verdichtet.

Aus eigener Erfahrung: “Unterschätzen Sie die Menge des Aushubmaterials nicht! Planen Sie vorab, wohin mit der Erde, oder organisieren Sie rechtzeitig einen Container oder Big Bags für den Abtransport.”

Der Unterbau – Basis für Stabilität und Frostsicherheit

Fast jeder langlebige Gartenweg benötigt einen tragfähigen Unterbau, oft auch als Tragschicht bezeichnet. Er verteilt die Last, sorgt für Stabilität und verhindert, dass der Wegbelag absackt oder sich durch Frost im Winter hebt (Frostsicherheit). Die Frage “Kann man einen Gartenweg anlegen ohne Unterbau?” ist daher meist mit Nein zu beantworten, zumindest wenn man lange Freude daran haben möchte. Ausnahmen sind vielleicht reine Rindenmulchpfade oder Trittsteine im Rasen.

- Material: Für den Gartenweg Unterbau verwendet man in der Regel Schotter oder ein Mineralgemisch (z.B. Körnung 0/32 mm oder 0/45 mm). Dieses Material lässt sich gut verdichten und ist wasserdurchlässig.

- Schichtdicke: Die Tragschicht sollte bei Gehwegen mindestens 10-15 cm, bei Pflasterwegen eher 15-20 cm dick sein (nach Verdichtung!).

- Einbau: Bringen Sie das Material lagenweise (in Schichten von max. 5-10 cm) ein und verdichten Sie jede Lage sorgfältig. (Handstampfer für kleine Bereiche, für beste Ergebnisse ist eine Rüttelplatte jedoch unerlässlich). Nur so erreichen Sie die notwendige Stabilität. Achten Sie beim Einbau bereits auf das geplante Gefälle von 1-2%.

Randeinfassung setzen: Form geben und Material fixieren

Neben der Materialauswahl für den Wegbelag ist die Wahl der richtigen Randeinfassung für den Gartenweg ebenso entscheidend. Die Randeinfassung (auch Kantenstein oder Beeteinfassung genannt) ist nicht nur ein optisches Element, das den Weg klar vom Beet oder Rasen trennt. Sie hat vor allem die wichtige Funktion, den Wegbelag – insbesondere losen Kies oder das Pflasterbett – seitlich zu stabilisieren und am “Auswandern” zu hindern. Sie ist essenziell, wenn Sie den Gartenweg befestigen wollen.

- Materialien: Es gibt viele Optionen: Randsteine aus Beton (günstig, funktional), Palisaden oder Tiefbordsteine aus Granit oder anderem Naturstein (edel, langlebig), unauffällige Kanten aus Metall (Stahl, Aluminium) oder auch rustikale Holzbohlen (weniger langlebig).

- Einbau: Für maximale Stabilität werden Randsteine in der Regel in ein Fundament aus erdfeuchtem Magerbeton (Mischung ca. 1:5 bis 1:8 Zement zu Kies/Sand) gesetzt. Heben Sie dafür einen kleinen Graben entlang der Kante aus, füllen Sie den Beton ein und setzen Sie die Steine exakt auf Höhe und in Flucht (Richtschnur!). Klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest. Seitlich wird ebenfalls eine “Rückenstütze” aus Beton angeformt. Metallkanten werden oft einfach ins Erdreich eingeschlagen oder spezielle Systeme verschraubt.

Die Deckschicht aufbringen: Verlegung von Kies, Platten oder Holz

Jetzt kommt der sichtbare Teil des Weges!

- Kies/Splitt: Legen Sie zuerst das Unkrautvlies auf die verdichtete Tragschicht (mit Überlappung). Schütten Sie dann den Kies oder Splitt gleichmäßig ca. 5 cm hoch auf und verteilen Sie ihn mit einer Harke oder Schaufel.

- Platten/Pflaster: Auf die Tragschicht kommt nun das Pflasterbett aus feinem Splitt (z.B. Körnung 2/5 mm oder 1/3 mm), ca. 3-5 cm hoch. Dieses wird mit Richtlatten und einer Abziehlehre exakt auf die richtige Höhe und mit dem nötigen Gefälle abgezogen. Legen Sie die Platten oder Pflastersteine vorsichtig ins Splittbett (nicht schieben!). Beginnen Sie an einer geraden Kante. Verwenden Sie die passenden Werkzeuge (Gummihammer, Fugenkreuze, Wasserwaage, Richtlatte) zum leichten Festklopfen und achten Sie auf gleichmäßige Fugenabstände (ca. 3-5 mm). Kontrollieren Sie regelmäßig Ausrichtung und Ebenheit.

- Holz: Je nach System werden Holzfliesen oder -dielen entweder auf eine vorbereitete Unterkonstruktion (Balkenlager auf Punktfundamenten oder auf der Tragschicht) geschraubt oder bei manchen Systemen auch direkt in ein Splittbett gelegt. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und verwenden Sie Edelstahlschrauben.

Abschlussarbeiten und Finish:

Der Weg ist fast fertig!

- Bei Pflaster/Platten: Füllen Sie die Fugen mit trockenem Fugensand oder feinem Fugensplitt. Kehren Sie das Material diagonal zu den Fugen ein, bis diese vollständig gefüllt sind. Überschüssiges Material abkehren.

- Abrütteln (optional, aber empfohlen für Pflaster): Bei Pflasterwegen wird die Fläche anschließend mit der Rüttelplatte (unbedingt mit Gummimatte, um die Steine nicht zu beschädigen!) abgerüttelt. Das sorgt für eine feste Verankerung der Steine im Splittbett und eine ebene Oberfläche. Danach eventuell nochmals Fugen nachfüllen.

- Reinigung: Säubern Sie die Wegoberfläche und die angrenzenden Bereiche von Materialresten und Schmutz.

Wichtige Aspekte nach der Anlage: Kosten, Pflege und Nachhaltigkeit

Ein neuer Gartenweg ist eine Investition – nicht nur in die Optik, sondern auch in den Wert Ihres Gartens. Damit Sie lange Freude daran haben, sind einige abschließende Überlegungen wichtig.

Kosten kalkulieren: Was kostet ein Gartenweg pro Quadratmeter?

Die Gartenweg Kosten können stark variieren und hängen von vielen Faktoren ab:

- Material: Wie bereits erwähnt, gibt es hier die größten Unterschiede (Kies/Splitt: ca. 15-40 €/m²; Betonpflaster: ca. 30-70 €/m²; Holz: ca. 40-100 €/m²; Natursteinpflaster/-platten: ca. 60-180 €/m² und mehr – reine Materialkosten, Schätzungen!).

- Unterbau & Randeinfassung: Kosten für Schotter, Splitt, Randsteine, Beton etc. müssen hinzugerechnet werden (ca. 10-30 €/m²).

- Eigenleistung: Wenn Sie den Gartenweg selber machen, sparen Sie die Lohnkosten für Handwerker, die erheblich sein können.

- Mietgeräte: Planen Sie Kosten für die Miete einer Rüttelplatte oder eventuell eines Minibaggers ein.

- Regionale Preise & Lieferkosten: Preise für Schüttgüter und Steine können regional unterschiedlich sein. Eine kombinierte Lieferung von Materialien kann oft günstiger sein.

Tipp zur Kostenersparnis: “Vergleichen Sie Angebote verschiedener lokaler Baustoffhändler. Oft lohnt es sich, Schüttgüter wie Schotter und Splitt in größeren Mengen liefern zu lassen, statt sie sackweise im Baumarkt zu kaufen. Auch bei Restposten von Pflastersteinen oder Platten lassen sich manchmal Schnäppchen machen.”

Pflege und Instandhaltung für langanhaltende Freude

Jeder Gartenweg benötigt ein Mindestmaß an Pflege, um dauerhaft schön und funktional zu bleiben. Der Aufwand variiert je nach Material:

- Kies/Splitt: Regelmäßiges Harken, um die Oberfläche eben zu halten und Laub zu entfernen. Unkraut jäten (trotz Vlies kann sich über die Jahre etwas ansiedeln). Gelegentliches Nachfüllen von Material kann nötig sein.

- Pflaster/Platten: Fugen regelmäßig von Unkraut befreien (Fugenkratzer, Heißwasser, Abflammgerät – Vorsicht!). Bei Bedarf Fugenmaterial nachfüllen. Oberfläche mit Besen oder mildem Reiniger säubern. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Säuren, die bestimmte Steinarten angreifen können. Hochdruckreiniger nur mit Bedacht und Flächenreiniger-Aufsatz verwenden, um Fugen nicht zu beschädigen.

- Holz: Regelmäßig Laub und Schmutz entfernen, um Rutschgefahr und Fäulnis vorzubeugen. Je nach Holzart und gewünschter Optik 1-2 Mal pro Jahr reinigen und eventuell mit Holzöl oder Lasur behandeln, um das Holz zu schützen und die Farbe aufzufrischen.

Kontrollieren Sie Ihren Weg zudem regelmäßig auf lockere Steine, Absackungen oder Beschädigungen an der Randeinfassung und beheben Sie kleine Mängel zeitnah.

Nachhaltigkeit beim Wegebau

Auch beim Gartenweg anlegen können Sie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten:

- Materialwahl: Bevorzugen Sie regionale Materialien (kurze Transportwege). Bei Holz auf FSC- oder PEFC-Zertifizierung achten. Recycling-Schotter für den Unterbau ist oft eine gute Alternative.

- Wasserdurchlässigkeit: Entscheiden Sie sich möglichst für wasserdurchlässige Beläge (Kies, Splitt, Rasengittersteine, Ökopflaster) oder verwenden Sie bei Pflasterflächen wasserdurchlässige Fugenmaterialien (z.B. spezielle Fugensplitte). Das fördert die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück, entlastet die Kanalisation und kann in manchen Gemeinden sogar Gebühren sparen.

- Langlebigkeit: Beim Anlegen eines Weges im Garten sollten auch Langlebigkeitsaspekte bedacht werden. Eine fachgerechte Ausführung mit solidem Unterbau sorgt für eine lange Lebensdauer des Weges und vermeidet unnötigen Ressourcenverbrauch durch häufige Reparaturen oder Neu-Anlagen.

Fazit

Ein Gartenweg anlegen ist zweifellos ein Projekt, das Planung, Sorgfalt und etwas Muskelkraft erfordert. Doch das Ergebnis – ein individuell gestalteter, funktionaler und schöner Pfad durch das eigene Grün – ist die Mühe allemal wert. Wie wir gesehen haben, sind die strategische Planung, die durchdachte Materialauswahl und vor allem der fachgerechte Aufbau mit einem stabilen Unterbau die entscheidenden Schlüssel zum Erfolg und zur Langlebigkeit Ihres neuen Gartenweges.

Ob Sie sich für das natürliche Flair eines Kiesweges, die robuste Eleganz von Pflastersteinen oder die warme Ausstrahlung von Holz entscheiden – mit dem nötigen Know-how, das Ihnen dieser Leitfaden vermittelt hat, und einer Portion Geduld können Sie Ihren persönlichen Traumweg Realität werden lassen. Es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, auf einem Weg zu wandeln, den man mit eigenen Händen geschaffen hat!

Unsere abschließende Empfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile der Materialien sorgfältig ab und wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Gartenstil, Ihrem Budget und Ihrer Bereitschaft zum Pflegeaufwand passt. Trauen Sie sich ran – Sie werden stolz auf das Ergebnis sein!

Hat Ihnen dieser detaillierte Leitfaden gefallen und Sie inspiriert? Wunderbar! Entdecken Sie weitere praxisnahe Tipps, detaillierte Anleitungen und kreative Ideen für Ihren Garten und Ihr Zuhause auf unserem Blog! Wir freuen uns auf Ihren Besuch. DIY-Projekte