Die Natur operiert oft im Verborgenen, doch die Zeichen sind unübersehbar: Insektenpopulationen, die stillen Architekten unserer Ökosysteme, befinden sich vielerorts auf dem Rückzug. Dies ist keine bloße Randnotiz für Biologen, sondern eine ernste Herausforderung mit weitreichenden Konsequenzen, auch für den ambitionierten Gärtner. Der Verlust an Bestäubern gefährdet Ernten, das Verschwinden natürlicher Schädlingsregulatoren führt zu einem Ungleichgewicht. Angesichts dieser Entwicklung wird der eigene Garten zum strategischen Einsatzgebiet. Ihre Mission, sollten Sie sie annehmen: Die Konstruktion eines funktionalen Insektenhotels. Dies ist keine simple Bastelarbeit, sondern eine gezielte ökologische Intervention – der Bau einer Bastion für nützliche Arten.

Das Ziel dieser Operation ist klar definiert: Die Schaffung eines optimalen, artgerechten Habitats unter präziser Verwendung geeigneter Naturmaterialien und einer Konstruktionsweise, die wissenschaftlichen Erkenntnissen und bewährter Praxis folgt. Dieses Unterfangen richtet sich an versierte Gartenstrategen und Konstrukteure – an Sie, die erfahrenen Enthusiasten zwischen 30 und 55 Jahren, die nicht nur einen grünen Daumen, sondern auch ein Verständnis für ökologische Zusammenhänge und handwerkliche Präzision mitbringen. Sie schätzen gezielte Maßnahmen und verstehen den Wert einer durchdachten Konstruktion. Das Insektenhotel bauen wird somit zu einem Projekt, das Fachwissen, Sorgfalt und ein Bewusstsein für die größeren Zusammenhänge erfordert. Begeben wir uns auf diese Expedition in die Welt der Mikrohabitate.

Strategische Planung – Die Fundamente Ihrer Mission

Bevor der erste Nagel eingeschlagen oder das erste Bohrloch gesetzt wird, bedarf jede erfolgreiche Mission einer sorgfältigen Planung. Das Errichten eines Insektenhotels bildet hier keine Ausnahme. Es geht darum, die Grundlagen zu verstehen, die Ziele zu definieren und die Rahmenbedingungen zu analysieren.

Der ökologische Imperativ: Warum der Bau einer Nisthilfe strategisch sinnvoll ist

Warum sollte man überhaupt den Aufwand betreiben, ein Insektenhotel zu bauen? Die Antwort liegt im dringenden ökologischen Bedarf und dem direkten strategischen Nutzen für Ihren Garten. Viele unserer heimischen Nützlinge – allen voran diverse Wildbienenarten, aber auch Florfliegen, Marienkäfer und Ohrwürmer – leiden massiv unter Habitatverlust. Natürliche Nistplätze wie Totholz, ungestörte Lehmwände oder hohle Pflanzenstängel verschwinden zunehmend aus unserer aufgeräumten Kulturlandschaft und selbst aus naturnah gestalteten Gärten.

Diese Insekten sind jedoch keine bloßen Statisten im Garten-Theater. Sie sind essenzielle Akteure mit wichtigen Funktionen. So sind Wildbienen oft weitaus effizientere Bestäuber als Honigbienen, insbesondere bei bestimmten Obst- und Gemüsekulturen, wodurch ihre Aktivität Erträge sichert und steigert. Die Larven von Florfliegen agieren als wahre Blattlaus-Vernichtungsmaschinen; eine einzige Larve kann Hunderte von Läusen während ihrer Entwicklung vertilgen. Ähnlich agieren Marienkäfer, sowohl als Larven wie auch als adulte Käfer, als spezialisierte Blattlausjäger, die helfen, Populationen auf natürliche Weise in Schach zu halten. Selbst Ohrwürmer, entgegen ihrem schlechten Ruf, erweisen sich als nützliche Allesfresser, die neben Pflanzenresten auch Blattläuse und andere Schädlingseier nicht verschmähen.

Der Nutzen eines Insektenhotels liegt also auf der Hand: Sie schaffen aktiv Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten für diese wertvollen Helfer. Sie fördern gezielt die Artenvielfalt direkt vor Ihrer Haustür und etablieren eine natürliche Form der Schädlingskontrolle, die den Einsatz von Pestiziden reduzieren oder gar überflüssig machen kann. Gartenexperten betonen immer wieder, dass die Ansiedlung von Nützlingen durch Nisthilfen eine der effektivsten Methoden zur Stärkung der ökologischen Resilienz eines Gartens darstellt. Es ist eine Investition in ein gesundes, selbstregulierendes System. Die Bedrohungslage ist real; durch den Bau eines durchdachten Insektenhotels leisten Sie einen konkreten, messbaren Beitrag zur Linderung dieses Problems.

Zielspezies definieren: Wer soll Ihre Bastion besiedeln?

Ein Insektenhotel ist kein Universalbauwerk, das wahllos von allen Insekten angenommen wird. Unterschiedliche Arten haben hochspezialisierte Ansprüche an ihre Nistplätze. Um eine effektive “Bastion” zu errichten, müssen Sie Ihre potenziellen Bewohner kennen und das Angebot entsprechend zuschneiden. Welche Insekten ziehen typischerweise in ein gut gebautes Insektenhotel ein?

Die Hauptzielgruppe vieler Insektenhotels sind solitäre Wildbienen. Dazu gehören bekannte Arten wie Mauerbienen, Blattschneiderbienen, Maskenbienen und Löcherbienen. Sie benötigen Hohlräume definierter Durchmesser (meist 3-9 mm) in Holz oder Pflanzenstängeln, in die sie ihre Brutzellen bauen. Einige Arten bevorzugen auch spezielle Lehmwände. Ein Fokus auf diese Gruppe ist oft sinnvoll, da sie exzellente Bestäuber sind, weshalb ein solches Hotel oft primär als Wildbienenhotel fungiert. Daneben überwintern erwachsene Florfliegen gerne in lockeren, geschützten Materialien; eine Kammer gefüllt mit Stroh oder Holzwolle, idealerweise rot gestrichen (diese Farbe wirkt anziehend), kann hier gute Dienste leisten. Ähnlich suchen Marienkäfer im Winter Schutz in dichten, aber luftigen Strukturen wie Tannenzapfen oder Stroh. Auch Ohrwürmer bevorzugen enge Spalten und Hohlräume, oft gefüllt mit Stroh oder Holzwolle, um sich tagsüber oder zur Überwinterung zu verstecken.

Für den erfahrenen Gärtner ist es sinnvoll, sich auf die Förderung von Wildbienen (Bestäubung) und den Larven von Florfliegen und Marienkäfern (Schädlingskontrolle) zu konzentrieren. Die Konstruktion sollte also entsprechende Nistangebote prominent berücksichtigen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine klare Fokussierung bei der Materialwahl die Erfolgsquote der Besiedelung deutlich erhöht. Überlegen Sie sich: Welche dieser Nützlinge möchten Sie gezielt fördern und welche Probleme (z.B. Blattlausbefall) in Ihrem Garten am dringendsten angehen?

Standortanalyse: Die optimale Positionierung im Einsatzgebiet

Der beste Bauplan nützt wenig, wenn das fertige Insektenhotel am falschen Ort steht. Die Standortwahl ist ein kritischer Faktor für den Erfolg Ihrer Mission. Ein falsch positioniertes Hotel bleibt oft unbewohnt oder kann den Brutzyklus der Insekten sogar gefährden. Wo ist der beste Standort für ein Insektenhotel?

Folgende Kriterien sind entscheidend:

- Sonneneinstrahlung: Essentiell! Wählen Sie einen vollsonnigen, warmen Platz, idealerweise mit Ausrichtung nach Süden oder Südosten. Die Sonnenwärme ist für die Entwicklung der Brut unerlässlich. Die Morgensonne ist besonders wichtig, um die Tiere morgens schnell auf “Betriebstemperatur” zu bringen. Vermeiden Sie jedoch Standorte, die sich im Hochsommer extrem überhitzen könnten (z.B. direkt vor einer dunklen Südwand ohne Luftzirkulation).

- Witterungsschutz: Das Hotel muss vor starkem Regen und Wind geschützt sein. Eine Platzierung unter einem Dachvorsprung, an einer geschützten Hauswand oder in einer windgeschützten Ecke ist ideal. Eindringende Feuchtigkeit fördert Schimmelbildung und kann die Brut abtöten.

- Nahrungsquellen: Insekten benötigen Nahrung in unmittelbarer Nähe. Ein reiches Angebot an heimischen (!) Wildblumen, Kräutern und blühenden Sträuchern im Umkreis von wenigen hundert Metern ist Pflicht. Pollen und Nektar sind die Lebensgrundlage.

- Störungsarmut: Vermeiden Sie Standorte mit ständiger Bewegung oder Erschütterung.

- Freie Anflugschneise: Der Bereich vor dem Hotel sollte frei sein, damit die Insekten ungehindert anfliegen können.

Fehlerquellen bei der Standortwahl und ihre Konsequenzen:

| Fehler | Konsequenz |

| Zu schattig | Brut entwickelt sich nicht oder nur langsam, keine Besiedelung |

| Regen-/Windexponiert | Durchnässung, Schimmelbildung, Auskühlung, Beschädigung des Hotels |

| Keine Nahrungsquellen | Hotel wird nicht angenommen, da keine Versorgungsgrundlage besteht |

| Starke Überhitzung | Abtötung der Brut durch Hitzestau |

| Bodennahe Platzierung | Erhöhte Feuchtigkeit von unten, erschwerter Anflug, Ameisenproblematik |

Laut Gartenexperten ist die falsche Standortwahl einer der häufigsten Gründe für unbesiedelte Insektenhotels. Nehmen Sie sich Zeit für die Analyse Ihres Gartens und wählen Sie den Platz mit Bedacht. Das Insektenhotel aufstellen ist der letzte Schritt der Konstruktion, doch die Planung dafür beginnt hier.

Materialbeschaffung – Das Arsenal für den Konstrukteur

Mit einem klaren Plan im Kopf beginnt die nächste Phase: die Beschaffung der richtigen Materialien. Die Wahl des “Arsenals” entscheidet maßgeblich über die Funktionalität, Langlebigkeit und Akzeptanz Ihrer Nisthilfe durch die Zielorganismen. Präzision und Qualität sind hier keine optionalen Extras, sondern Grundvoraussetzungen.

Der Korpus: Auswahl des richtigen Rahmensystems

Der Rahmen, der Korpus des Insektenhotels, bildet das Skelett Ihrer Konstruktion. Er muss stabil, langlebig und vor allem sicher für die Bewohner sein.

- Materialien: Die erste Wahl ist unbehandeltes, gut abgelagertes Hartholz. Eiche, Esche, Buche oder Robinie sind ideal, da sie witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Fäulnis und Insektenfraß sind. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind zwar günstiger und leichter zu bearbeiten, aber deutlich weniger langlebig und können schneller quellen oder Harz absondern, was für Insekten problematisch sein kann. Wenn Sie Weichholz verwenden, planen Sie eine kürzere Lebensdauer ein oder schützen Sie es konstruktiv (z.B. durch ein sehr großzügiges Dach). Das richtige Material für das Insektenhotel, insbesondere der Rahmen aus Holz, ist entscheidend.

- Dimensionierung und Konstruktion: Wählen Sie eine ausreichende Materialstärke (mindestens 2 cm dicke Bretter), um Stabilität zu gewährleisten. Die Tiefe des Hotels sollte mindestens 10-15 cm betragen, um ausreichend lange Nistgänge zu ermöglichen. Achten Sie auf solide Verbindungen, idealerweise verschraubt (Edelstahlschrauben verwenden!), nicht nur genagelt oder geklebt (wenn Kleber, dann nur wasserfester, lösungsmittelfreier Holzleim sparsam an Verbindungsstellen). Die Konstruktion sollte Fächer unterschiedlicher Größe für die verschiedenen Füllmaterialien vorsehen.

Infobox: Warnung vor kontraindizierten Materialien!

Vermeiden Sie unbedingt:

- Chemisch behandeltes Holz (KDI): Holzschutzmittel sind giftig für Insekten und wirken abstoßend.

- Spanplatten, OSB-Platten: Quellen bei Feuchtigkeit auf, enthalten oft bedenkliche Bindemittel und bieten keine geeignete Niststruktur.

- Lackiertes oder lasiertes Holz (Innenbereiche): Versiegelte Oberflächen sind ungeeignet; Ausdünstungen können schaden.

Die Investition in hochwertiges Hartholz zahlt sich durch eine deutlich längere Lebensdauer der Nisthilfe aus. Viele “Billig”-Insektenhotels aus dem Handel scheitern genau an diesem Punkt – minderwertiges Material führt zu schnellem Verfall. Erfahrungsgemäß hält ein gut gebautes Hartholz-Hotel vielen Witterungseinflüssen über Jahre stand.

Die Füllmaterialien: Sektionierung für spezialisierte Bewohner

Das Herzstück des Insektenhotels sind die Füllmaterialien. Hier entscheidet sich, welche Arten einziehen werden. Die Devise lautet: Vielfalt mit System. Bieten Sie unterschiedliche Strukturen an, aber achten Sie auf die korrekte Aufbereitung und Anordnung. Die Insektenhotel Füllung muss sorgfältig ausgewählt werden.

- Holzblöcke (Hartholz): Verwenden Sie Klötze aus abgelagertem Hartholz (Buche, Eiche, Esche). Bohren Sie Gänge mit unterschiedlichen Durchmessern von 3 bis 10 mm. Die Tiefe sollte mindestens 6 cm, besser 8-10 cm betragen, aber nicht durchbohren (geschlossenes Ende!). Die Bohrungen im Insektenhotel müssen sauber sein (scharfen Holzbohrer verwenden!) und quer zur Holzfaser erfolgen (nicht ins Hirnholz bohren, da es Risse bildet und Feuchtigkeit zieht!). Glätten Sie die Bohrlochränder leicht, um Verletzungen der zarten Insektenflügel zu vermeiden.

- Pflanzenstängel: Hohle oder markhaltige Stängel sind sehr beliebt. Bambus (Achtung: glatte Schnittkanten, keine Splitter!), Schilf, Brombeerranken oder Holunder sind geeignet. Schneiden Sie sie auf Längen von 10-15 cm. Wichtig: Die Stängel müssen hinten geschlossen sein (durch einen Knoten oder das Mark). Der Durchmesser sollte variieren (ca. 3-10 mm). Ein Bündel fest zusammengebundener Stängel passt gut in ein Fach. Die Verwendung von Bambus im Insektenhotel ist klassisch, aber auch andere Stängel funktionieren gut, sofern sie korrekt vorbereitet sind.

- Lehm: Eine Mischung aus fettem Lehm und etwas Sand oder Strohhäcksel kann in ein Fach gestampft werden. Nach dem Trocknen bohren einige Wildbienenarten (z.B. Pelzbienen) ihre Nistgänge selbst hinein. Sorgen Sie dafür, dass der Lehm vor direktem Regen geschützt ist.

- Tannenzapfen, Holzwolle, Stroh: Diese Materialien bieten Überwinterungsquartiere und Unterschlupf für Florfliegen, Marienkäfer und Ohrwürmer. Füllen Sie ein Fach locker damit. Achten Sie darauf, dass die Materialien trocken bleiben. Tannenzapfen im Insektenhotel sind eher als Füllmaterial für Unterschlupf-Suchende gedacht, weniger als primäres Nistmaterial für Bienen.

- Ziegelsteine: Alte Lochziegel können ebenfalls verwendet werden, sofern die Löcher geeignete Durchmesser haben und nicht zu zugig sind. Sie bieten eine sehr langlebige Struktur.

Die sorgfältige Aufbereitung der Materialien ist entscheidend. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass unsauber gebohrte Löcher oder ausgefranste Stängel von den anspruchsvollen Wildbienen oft verschmäht werden. Präzision ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Ausschlusskriterien: Ungeeignete und schädliche Materialien

Leider finden sich in vielen kommerziellen oder selbstgebauten Insektenhotels Materialien, die bestenfalls nutzlos, schlimmstenfalls schädlich sind. Vermeiden Sie unbedingt:

- Glasröhrchen: Sehen vielleicht interessant aus, führen aber zu Kondenswasserbildung und Hitzestau, was die Brut abtötet.

- Plastikmaterialien: Nicht atmungsaktiv, unnatürlich, werden kaum angenommen.

- Zu große Hohlräume, Holzhackschnitzel: Bieten keinen Nistplatz, sondern höchstens zugigen Unterschlupf für Spinnen oder Asseln.

- Chemisch behandelte Stoffe: Sämtliche Holzschutzmittel, Lacke, Farben (Ausnahme: rote Farbe an der Florfliegenkammer außen).

- Wolle, Watte: Speichern Feuchtigkeit und fördern Schimmel.

Die Begründung ist einfach: Diese Materialien entsprechen nicht den natürlichen Nistgewohnheiten der Zielarten, schaffen ungeeignete mikroklimatische Bedingungen (Feuchtigkeit, Hitze) oder bergen Verletzungsgefahren (scharfe Kanten, Splitter). Ein Insektenhotel ist kein Abfallverwerter für Gartenreste, sondern eine präzise konstruierte Nisthilfe.

Konstruktion – Der Bau der ökologischen Festung

Nach sorgfältiger Planung und Materialbeschaffung folgt die eigentliche Konstruktionsphase. Jetzt fügen sich die Einzelteile zu einer funktionalen Einheit zusammen. Handwerkliches Geschick und Genauigkeit sind gefragt, um eine langlebige und effektive “Festung” für Ihre Nützlinge zu errichten.

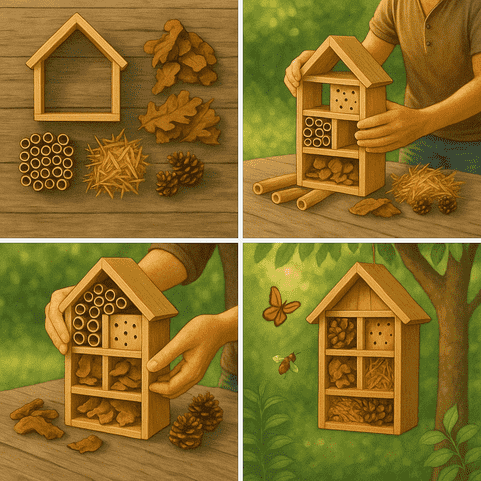

Schritt-für-Schritt-Montage: Vom Rahmen zur fertigen Struktur

Auch wenn detaillierte Baupläne für Insektenhotels variieren können, folgen die grundlegenden Montageschritte einem bewährten Muster. Hier eine generelle Anleitung, wie Sie Ihr Insektenhotel selber bauen:

- Rahmenbau: Schneiden Sie die Bretter für den äußeren Rahmen und die inneren Trennwände präzise zu. Verschrauben Sie den äußeren Rahmen stabil (vorbohren, um Holzspalten zu vermeiden, Edelstahlschrauben verwenden). Achten Sie auf rechte Winkel.

- Fächer erstellen: Setzen Sie die inneren Trennwände ein, um Fächer unterschiedlicher Größe für die verschiedenen Füllmaterialien zu schaffen. Befestigen Sie auch diese sorgfältig. Denken Sie daran, dass die Fächer später das Gewicht der Füllung tragen müssen.

- Rückwand anbringen: Eine stabile Rückwand (ebenfalls aus unbehandeltem Holz) schließt das Hotel nach hinten ab und gibt zusätzliche Stabilität.

- Füllmaterialien vorbereiten: Schneiden Sie die Stängel auf die richtige Länge, bohren Sie die Holzklötze gemäß den Spezifikationen, mischen Sie bei Bedarf den Lehm an.

- Fächer befüllen: Setzen Sie nun die vorbereiteten Materialien präzise in die dafür vorgesehenen Fächer ein. Achten Sie darauf, dass die Materialien fest sitzen und nicht verrutschen oder herausfallen können. Holzblöcke sollten fest eingepasst, Stängelbündel straff gebunden sein. Lockere Materialien wie Stroh oder Zapfen sollten so eingebracht werden, dass sie nicht vom Wind verweht werden.

Profi-Tipp: Bohrungen in Hartholz

“Beim Bohren der Nistgänge in Hartholz ist ein scharfer Holzbohrer unerlässlich. Bohren Sie langsam und mit wenig Druck, um ein Ausglühen des Bohrers und unsaubere Löcher zu vermeiden. Nach dem Bohren sollten die Löcher kurz ausgeblasen werden, um Bohrmehl zu entfernen”, rät ein erfahrener Schreiner und Naturfreund.

Die Präzision in dieser Phase stellt sicher, dass die Nistbedingungen optimal sind und das Hotel über Jahre hinweg seine Funktion erfüllt.

Die Kunst der Befüllung: Dichte, Anordnung und Zugänglichkeit

Das Insektenhotel richtig befüllen ist mehr als nur ein “Stopfen” der Fächer. Es ist eine Kunst, die über die Annahme durch die Insekten entscheidet.

- Ausrichtung: Holzblöcke mit Bohrlöchern und Pflanzenstängel müssen immer horizontal eingebracht werden, leicht nach vorne geneigt ist akzeptabel, aber niemals senkrecht. Bienen orientieren sich an horizontalen Strukturen.

- Dichte: Die Füllung muss fest sitzen. Lose Röhrchen oder wackelnde Holzklötze werden nicht angenommen. Bündeln Sie Stängel straff, klemmen Sie Holzblöcke fest ein. Bei lockeren Materialien (Stroh, Zapfen) ist eine gewisse Dichte wichtig, um Schutz zu bieten, aber Luftzirkulation muss noch möglich sein.

- Zugänglichkeit: Achten Sie darauf, dass die Eingänge der Niströhren frei zugänglich sind. Keine überstehenden Fasern an Stängeln, keine Grate an Bohrlöchern.

- Vermeidung loser Bereiche: Große, unstrukturierte Hohlräume zwischen den Füllmaterialien sind zu vermeiden. Sie bieten keinen Nistplatz und können Zugluft verursachen.

Haben Sie schon einmal beobachtet, wie wählerisch eine Wildbiene bei der Inspektion potenzieller Niströhren ist? Sie prüft Durchmesser, Tiefe, Glattheit und Ausrichtung. Nur wenn alles passt, wird die Röhre bezogen. Ihre Sorgfalt bei der Befüllung ist also eine direkte Investition in den Besiedelungserfolg. Was denken Sie, welche Füllmaterialien in Ihrer Region am besten angenommen werden könnten?

Finalisierung: Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

Bevor das Insektenhotel an seinen endgültigen Standort kommt, sind noch einige wichtige Schutzmaßnahmen erforderlich.

- Dach: Ein überstehendes Dach ist unerlässlich, um die Füllmaterialien vor direktem Regen zu schützen. Der Überstand sollte an allen Seiten (vorne, seitlich) mindestens 5-10 cm betragen. Als Material eignet sich ebenfalls unbehandeltes Holz oder auch ein kleines Blechdach. Das Dach sollte leicht geneigt sein, damit Wasser gut ablaufen kann.

- Vogelschutz: Spechte und Meisen können auf der Suche nach Larven erheblichen Schaden anrichten oder die Brut plündern. Ein vorgesetztes Drahtgitter kann dies verhindern. Wichtig:

- Maschenweite: Ca. 1,5 cm x 1,5 cm bis 2,5 cm x 2,5 cm (groß genug für anfliegende Insekten, zu klein für Vögel).

- Abstand: Das Gitter muss mit einem Abstand von mindestens 2-5 cm vor den Niströhren angebracht werden, damit Vögel nicht mit dem Schnabel hindurch an die Brut gelangen können. Befestigen Sie das Gitter an Leisten, die am Rahmen angebracht werden.

- Sichere Befestigung: Das Hotel muss absolut fest und wackelfrei montiert werden, sei es an einer Wand (stabile Haken oder Winkel) oder auf einem robusten Pfahl (mindestens 1 Meter über dem Boden). Instabile Hotels werden von Insekten gemieden.

Diese letzten Schritte sind keine Nebensächlichkeit, sondern sichern die Langlebigkeit und Funktionalität Ihrer Konstruktion gegen äußere Einflüsse.

Inbetriebnahme und Langzeitüberwachung

Die Konstruktion ist abgeschlossen, das Insektenhotel steht an seinem optimalen Platz. Doch die Mission ist noch nicht beendet. Die Inbetriebnahme und die anschließende Langzeitüberwachung sind entscheidend für den nachhaltigen Erfolg.

Der Startschuss: Optimaler Zeitpunkt für die Indienststellung

Wann sollte man ein Insektenhotel aufstellen? Der ideale Zeitpunkt ist das frühe Frühjahr (Februar/März), noch bevor die ersten Wildbienenarten zu fliegen beginnen. So steht die Nisthilfe bereit, wenn die Weibchen nach geeigneten Plätzen für ihre Brut suchen.

Allerdings ist eine Aufstellung ganzjährig möglich und sinnvoll. Auch im Sommer oder Herbst aufgestellte Hotels können noch von spät fliegenden Arten oder von überwinternden Insekten (Florfliegen, Marienkäfer) bezogen werden. Ein bereits im Herbst aufgestelltes Hotel bietet zudem sofortigen Schutz für den Winter. Warten Sie also nicht auf den “perfekten” Moment – der beste Zeitpunkt zum Handeln ist oft jetzt.

Wartungsprotokoll: Notwendige Eingriffe vs. unnötige Störungen

Die Pflege eines Insektenhotels ist erfreulich gering, aber einige Mythen halten sich hartnäckig. Der wichtigste Grundsatz lautet: Niemals die Niströhren reinigen!

- Keine Reinigung: Besiedelte Nistgänge sind von den Bienen mit Lehm, Harz oder Blattstückchen verschlossen. Dahinter entwickelt sich die Brut. Ein Öffnen oder “Reinigen” würde die Brut zerstören. Abgestorbene oder nicht entwickelte Brut wird von nachfolgenden Generationen oder anderen Organismen beseitigt. Leere, unverschlossene Röhren können von neuen Bienen bezogen werden. Der Mythos vom jährlichen Insektenhotel reinigen ist einer der schädlichsten Fehler im Umgang mit Nisthilfen.

- Jährliche Kontrolle: Überprüfen Sie einmal im Jahr (am besten im Spätwinter) den allgemeinen Zustand des Hotels: Ist der Rahmen noch stabil? Sitzen die Füllmaterialien fest? Ist das Dach intakt und dicht? Ist die Befestigung sicher?

- Spinnweben entfernen: Dichte Spinnweben direkt vor den Eingängen können den Anflug behindern. Entfernen Sie diese vorsichtig mit einer weichen Bürste.

- Materialaustausch: Stark verwitterte oder verschimmelte Füllmaterialien (insbesondere Stroh oder Holzklötze, die Feuchtigkeit gezogen haben) sollten nach mehreren Jahren (ca. 4-5 Jahre) bei Bedarf ausgetauscht werden. Tun Sie dies am besten im späten Winter, bevor die neue Saison beginnt.

Infobox: Mythos Insektenhotel-Reinigung: Warum Sie es lassen sollten

Die Vorstellung, Niströhren müssten wie Vogelhäuser gereinigt werden, ist grundfalsch. Wildbienenlarven überwintern in den verschlossenen Zellen. Jede Manipulation zerstört die nächste Generation. Vertrauen Sie auf die natürlichen Prozesse!

Fehlerdiagnose und Korrektur: Häufige Konstruktions- und Wartungsfehler

Trotz bester Absichten können beim Insektenhotel bauen und Betreiben Fehler unterlaufen. Diese zu erkennen und zu verstehen, ist entscheidend für den Erfolg. Häufige Fehler beim Insektenhotel sind:

- Falsche Materialien: Behandeltes Holz, Weichholz ohne Schutz, Spanplatten, Glas, Plastik. -> Folge: Keine Annahme, Giftwirkung, schneller Verfall.

- Unsaubere/Falsche Bohrungen: Ausgefranste Ränder, Bohren ins Hirnholz, falsche Durchmesser, zu geringe Tiefe. -> Folge: Keine Annahme, Verletzungsgefahr, unzureichender Platz für Brut.

- Falscher Standort: Zu schattig, zu feucht, windexponiert, keine Nahrungsquellen in der Nähe. -> Folge: Keine Besiedelung, Schimmel, Brut stirbt ab.

- Fehlender Witterungsschutz: Kein oder zu kleines Dach. -> Folge: Durchnässung, Schimmel, Zerstörung der Füllung und Brut.

- Fehlender Vogelschutz: Kein oder ungeeignetes Schutzgitter. -> Folge: Plünderung der Brut durch Vögel.

- Unnötige Reinigung: Ausbohren oder Stochern in Nistgängen. -> Folge: Zerstörung der Brut.

- Instabile Befestigung: Wackelndes Hotel. -> Folge: Insekten meiden den Nistplatz.

Erfahrene Gärtner berichten immer wieder, dass gerade die Materialqualität und die korrekte Bohrtechnik unterschätzt werden. Ein billiges, schlecht gemachtes Hotel ist oft schlimmer als gar keines, da es falsche Hoffnungen weckt und Ressourcen verschwendet. Analysieren Sie Ihr eigenes Projekt kritisch: Haben Sie potenzielle Fehlerquellen vermieden?

Fazit (Zusammenfassung & Ausblick)

Die Mission “Insektenhotel bauen” ist mehr als nur ein handwerkliches Projekt; es ist eine gezielte Investition in die ökologische Stabilität Ihres Gartens. Der Missionsrückblick zeigt: Eine sorgfältig geplante und präzise konstruierte Nisthilfe, bestückt mit den richtigen Materialien und am optimalen Standort platziert, stellt einen wertvollen Beitrag zur Förderung der lokalen Biodiversität und zur Unterstützung essenzieller Nützlinge dar. Sie haben eine Bastion errichtet, die aktiv das Überleben und die Vermehrung wichtiger Arten fördert.

Der strategische Vorteil für Sie als Gärtner ist direkt messbar: Verbesserte Bestäubungsraten bei Obst und Gemüse sowie eine natürliche Regulation von Schädlingspopulationen durch die angesiedelten Nützlinge. Dies reduziert den Bedarf an externen Eingriffen und stärkt die Resilienz Ihres Gartenökosystems.

Die Empfehlung lautet daher: Betrachten Sie das Insektenhotel nicht als isolierte Maßnahme, sondern als Teil eines Gesamtkonzepts. Sorgen Sie kontinuierlich für ein insektenfreundliches Umfeld mit einem reichen Angebot an heimischen Blühpflanzen über die gesamte Saison hinweg und verzichten Sie konsequent auf den Einsatz chemischer Pestizide. Beobachten Sie das Leben an Ihrem Hotel – es ist faszinierend zu sehen, wie die verschiedenen Nistplätze nach und nach bezogen werden.

Abschließende Bewertung: Ein mit Sachverstand und Sorgfalt gebautes Insektenhotel ist weit mehr als nur Gartendekoration. Es ist ein funktionales Werkzeug, eine lohnende Investition und ein sichtbares Zeichen für ein tiefgreifendes Verständnis ökologischer Zusammenhänge – eine Mission, die sich lohnt.

Erkunden Sie weitere Strategien zur Maximierung der Biodiversität in Ihrem Gartenrevier. Entdecken Sie fortgeschrittene Projekte und vertiefende Analysen für den ambitionierten Heimwerker und Gartenstrategen auf unserer Plattform. Teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen beim Bau und Betrieb von Insektenhotels – welche Herausforderungen haben Sie gemeistert, welche Erfolge erzielt?